スェーデン在住の動物ライター藤田りか子さんの来日記念カンファレンス(JAPDT主催)が

3日間にわたって開催され、ワタシは、9月1日のカンファレンスに参加してきました。

この日は

藤田りか子さんの

「ヨーロッパのワーキングドッグ・ワーキングドッグメンタリティとパーソナリティ」

から始まりました。

特にワーキングドッグ(使役犬)はそれぞれの仕事にマッチした気質・資質を

持つことでよい仕事ができる。

たとえば、牧羊犬にも羊をひとまとめにして移動させるもの、

危険回避のために整列させるもの・・・など。

そのためにスェーデンではケネルクラブが犬種を管理し、それぞれの犬種の気質・資質を

データ化して、ブリーディングを考えるとのことでした。

これができるのはスェーデンではケネルクラブひとつに集約されているためだそうです。

日本でこのようなシステムを作ることは大変だと思います。仕事する犬を迎えるというよりも

家庭でペットとして・・・という方が多いから。

使役犬なら、気質や資質は仕事の内容を左右するから重要だと思いますが、

ペットとなると飼う側がかわいいかどうかを選ぶときの一番のポイントとしていることが多く、

その犬種の気質や資質まで掘り下げて考える飼い主が少ないからです。

後になってその気質に悩まされたりするんですよね。

藤田さんがおっしゃるように「飼い主側のボトムアップが必要」で、スェーデンでは、

そのためにデータをケネルクラブが持ち公開もしているわけですが、

そのようなデータのない日本では、飼い主自身が売る側のセールストークを信じることなく、

自らいろいろと調べて、学んで、よい気質・資質を持った犬を育てているブリーダーを見つけ、

そうすることでよいブリーダーを育てることにもなるとつくづく思いました。

その結果初めて悪質なブリーダーと生体販売するペットショップを淘汰し、

社会化不足や健康や体に障害をもった犬を救うことができるのではないでしょうか。

動物愛護法の内容もまだまだ動物福祉の部分が不備な感じが否めません。

もっと私たち自身がが関心を持たないとね。

そして・・・

午後からは、楽しみにしていたヴィベケさんのセッションが2コマありました。

1.飼い主と愛犬が築く関係~いったい信頼関係とは何をもって具体的に定義できるのか?~

ここで、印象深かったのは、

信頼関係のことをハーモニックな関係と表現されたことでした 。

たぶんC組のみなさんなら実感できましたよねぇ~♪

たとえば、前に気になる犬がいるシチュエーションで、愛犬が飼い主のそばに

くることを選択できるように、これはいつもの名前をチャージングすることに通じる。

いっぱい声かけをする。吠えているとき以外は全部!っていうくらいほめてほめて。

いけないときに、「いけない!」って言うようにとおっしゃっていたけれど、

たぶんそれはデモ犬の飼い主さんが一般の方みたいだったからだとおもう。

ワタシは、叱ったのではなく注意喚起で「その行動を止める」ために

おっしゃったのだと感じました。

また、「体にさわらないで、声かけだけ!」と何度もおっしゃっていました。

これも、いつもチャーリーママさんがおっしゃっている

「おやつを使うことで感情がざわつく」というのと同じだなと思いました。

古典的条件付けで感情をととのえることで、ハーモニックな関係を築くことが

できるんだなぁと再確認。

2.犬のボディランゲージとメンタルキャパシティ

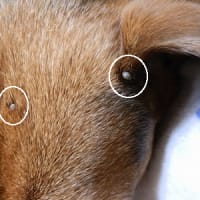

犬のボディランゲージの読み取りと、カットオフシグナル。

2頭の犬、一頭は落ち着いた感じのプードルで、もう一頭は8ヶ月のやんちゃ坊主のテリア。

大きさはそれほど差がなかった。

プードルをオフリードにして、テリアはオンリードの状態で2頭の様子を見ました。

プードルがテリアのにおいを嗅いだところで、ガウ!

においの嗅ぎ方で不穏な状況を読み取ったヴィベケさんは

すぐに、プードルを持ち上げて横に置きました。

一瞬落ち着いたように見えたプードルでしたが、テリアがグイグイきたために

イラっときたのかもう一度アタックしかけました。

ここですかさず「カットオフシグナル」で2頭の間に介入。

ここで、ヴィベケさんから、テリアの飼い主はグイグイと相手に寄って

いかせないで止めなければいけなかったとアドバイスがありました。

この介入も、

飼い犬が仕掛ける側の時には飼い犬に向かって介入する。

飼い犬が怖がっているようなときには、飼い犬に背を向けて介入する。

こちらは、「ママがいるから大丈夫だよ、ママに任せて」

これもチャーリーママさんのトレーニングでおなじみ。

その後、ヴィベケさんがオオカミの遠吠えを披露してくださいました。

これに、プードルがどう反応するか・・・でした。

プードルの耳がかすかに動き、首をかしげて注意深く音を聞いていました。

私たちがやるべきことは・・・犬のサインを見逃さないようにすることに尽きると思いました。

このなにかの前触れの小さなサインを読み取ることができれば、危ないシーンを

回避することができるはずです。

インターセプトも犬が大暴れしてから(感情のふり幅MAX)では遅いわけで、

ピクっと耳が動いたそのときに介入できれば(感情がふれるかどうかのとき)、

犬は難なくクールダウンできるってことにもなると思います。

同時に、犬は自分がコントロールできる場所に置くこと。

・・・これも私たちにとっては常識だと思いますが、世の中にはそうでない方もいるようで。

この日、チャーリーママさんのトレーニングにたっぷり上書きができました。

チャーリーママさん、ごいっしょしたC組のみなさん、同じ目線で、同じように

共感しつつ楽しい一日になりました。

ありがとうございました。

学びの秋。2学期散トレが始まるまでに、

藤田りか子さんのセミナーと、定例座学@横浜があります。

頭がパンクしないように、整理しながら脳みその空きを作っておきたいと

思います。

受講証

ヴィベケさんと藤田さんにいただいた貴重なサイン

ヴィベケさんと藤田さんとC組のお仲間と写真を撮っていただきました。

お二人には、最大の感謝を!